いろいろ試すか、1本トガらせるかはアナタ次第。思うがままに遊べるデッキ構築型ローグライクRPG『光灯る夜に』

カードゲームとローグライクゲームの要素を併せ持つジャンル「デッキ構築型ローグライク(ローグライト)」。

始祖に当たる『Slay the Spire』のヒット以降、このジャンルは多数のフォロワータイトルを生み出すムーブメントを作った。そして、フォロワータイトルの続出とともに、ジャンルにおける“お約束”があれこれ固められていった印象がある。

とりわけ象徴的なのは、ゲーム本編の構成だろう。戦闘とランダムに発生するイベントを交互にこなし、最終目的地(ゴール)を目指す。同時にそれらはフィールドマップのない、いわゆる“ノンフィールド”の枠組みの中でこなすというのが定型とされている感じだ。

言い方を変えれば、キャラクターを直接動かしたり、マップを探検する要素がないことを意味する……が。今回ピックアップする『光灯る夜に』は、フィールドマップと探検の要素を持つ、デッキ構築型ローグライクの作品である。

同時にこの種のゲームとしては異例とも言える、自由度の高さを魅力とする。また、ヒリヒリ感弱めのデッキ構築型ローグライクのゲームを探しているとしたら、本作は強く推せるタイトルだ。

シスターと喋る人形のコンビが魂の救済に挑む、デッキ構築型ローグライクRPG

本作『光灯る夜に』は、2025年1月より「ふりーむ!」「フリーゲーム夢現」にて配信中のWindows PC、macOS向けフリーゲーム。公式ジャンル名は「デッキ構築型ローグライクRPG」。その名の通り、RPG要素を持つデッキ構築型ローグライクのゲームとなっている。

「RPG要素って具体的にはなに?」となるが、簡潔に言えばフィールドマップの探索、レベル、ストーリー性といった具合である。本作はプレイヤーキャラクターを直接動かしてフィールドマップを移動し、戦闘にイベント、果ては探索にルート選択などをこなしていくのだ。

ただ、主なゲームの流れはデッキ構築型ローグライク、およびローグライクに準じている。ダンジョンの最深部到達を目指すというものである。もちろん、最深部を目指す過程でゲームオーバーになれば、最初のマップ(フロア)からやり直しのルールも健在だ。

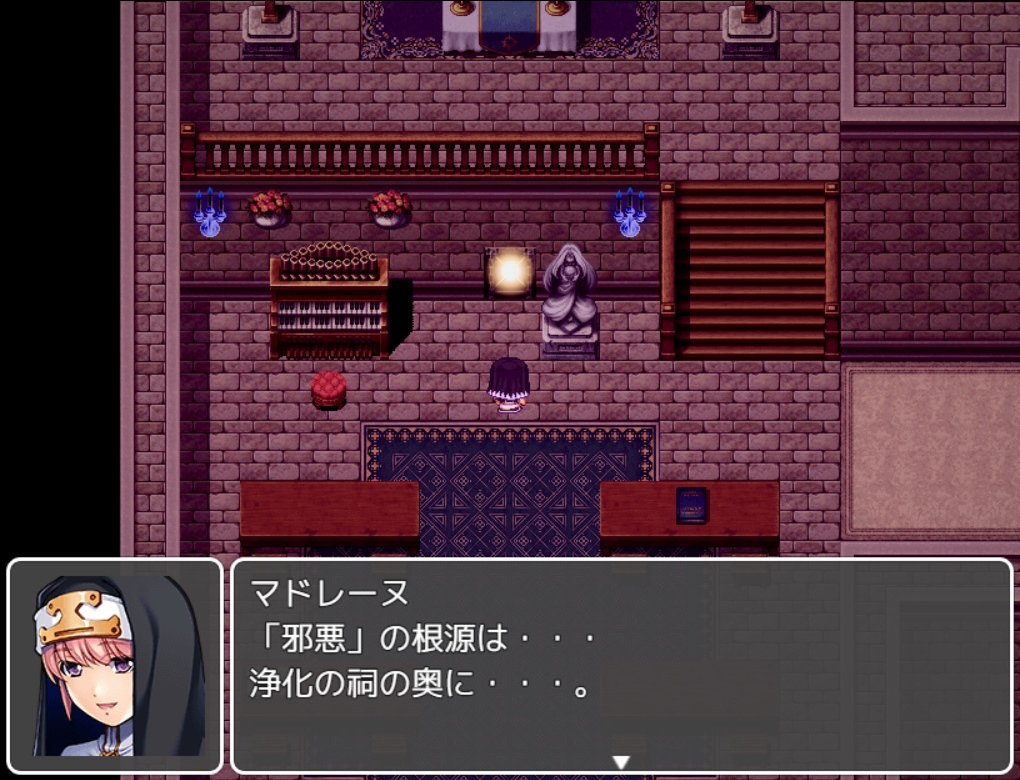

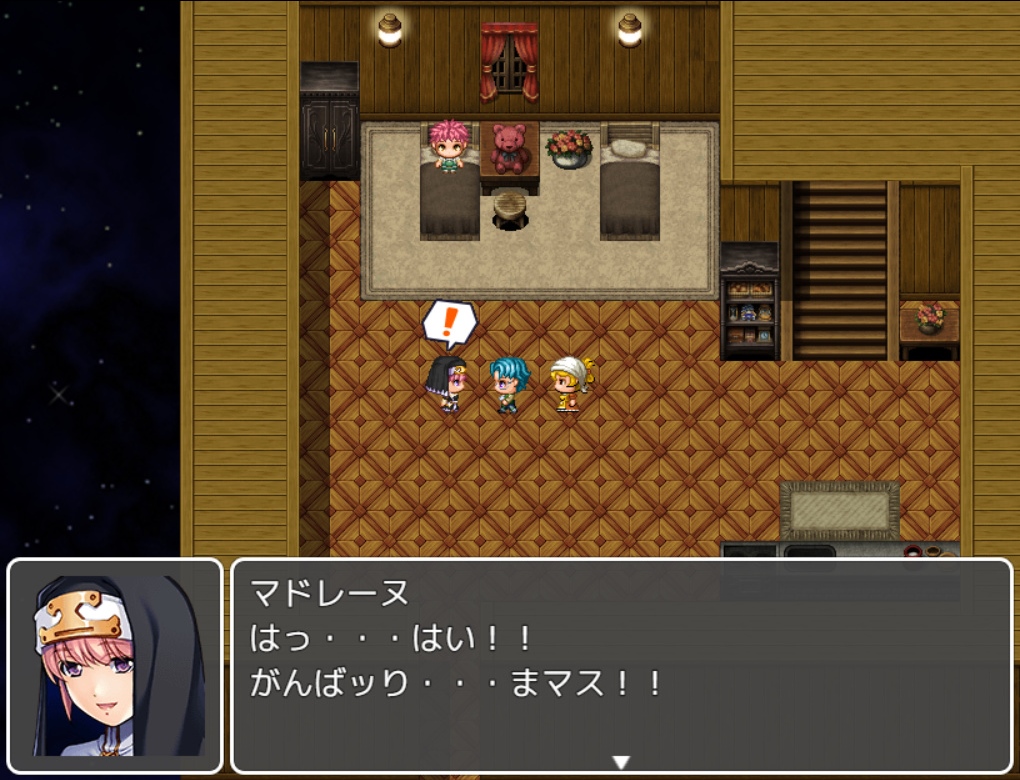

改めて、本作でプレイヤーが扮するのは修道女(シスター)「マドレーヌ」。ある日、彼女が暮らす街「クランペット」の住民全員が謎の邪悪な力により消滅。その魂が「浄化の祠」と称された、マドレーヌの住まう教会の奥にある洞窟と、その奥地に捕われてしまう。

街の住民でただひとり生き残ったマドレーヌは、捕われた住民たちの魂を解放するため、意志を持った人形「タルト」と一緒に「浄化の祠」の奥地を目指す。以上が本作のオープニングストーリーの一端にして、プレイヤーに課せられる目的だ。

流れに関しては、舞台となる「浄化の祠」のフロアごとに発生する敵との戦闘などのイベントに挑む。そして、それを攻略したら3つあるルートのひとつを選んで、先に進んでいく形だ。この辺はデッキ構築型ローグライクの定型に則っている。

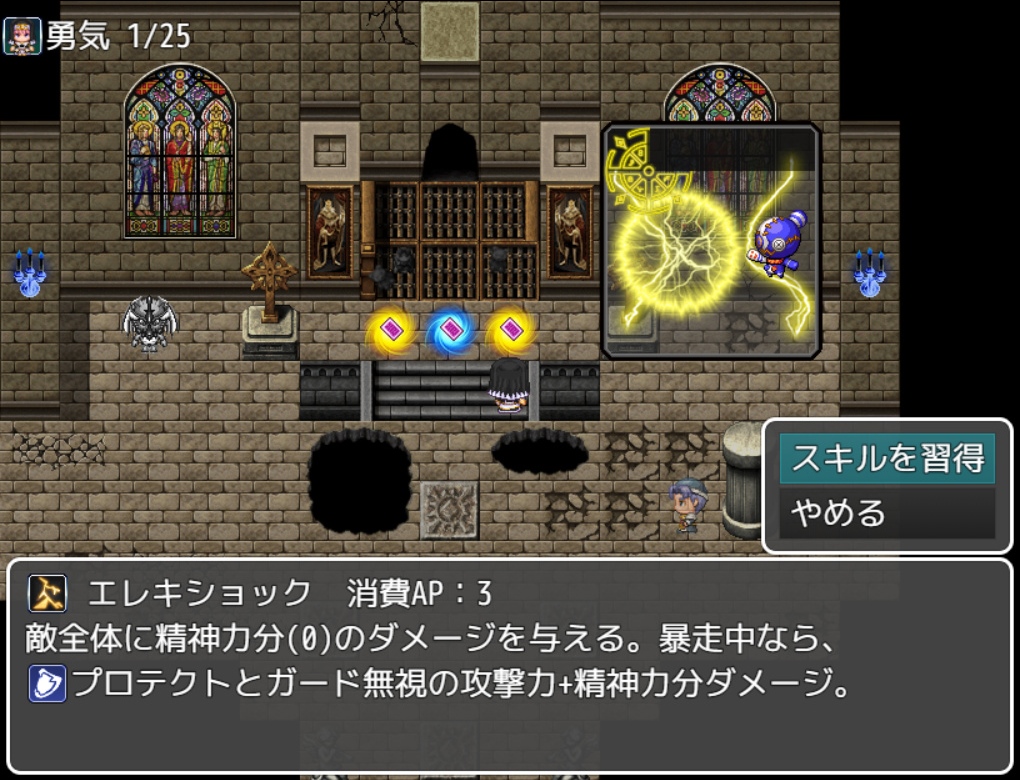

大きく異なるのは、移動可能なフィールドマップを軸に展開される仕組み。戦闘は敵シンボルに近づいて調べると発生したり、あちこちに宝箱が配置されているなど、RPG要素が濃いめのものになっている。また、前述したようにレベルの概念もあり、戦闘での勝利のほか、マップ上の特定ポイントをチェックした際に上昇する仕組みになっている。

ただ、レベルで上昇するのは体力とAP(後述)の最大値。攻撃力などの強さに関わるステータスは、一部のフロアにある3色(赤青黄)の水晶を調べて実施。攻撃力や精神力を選んで上げる形となっている。

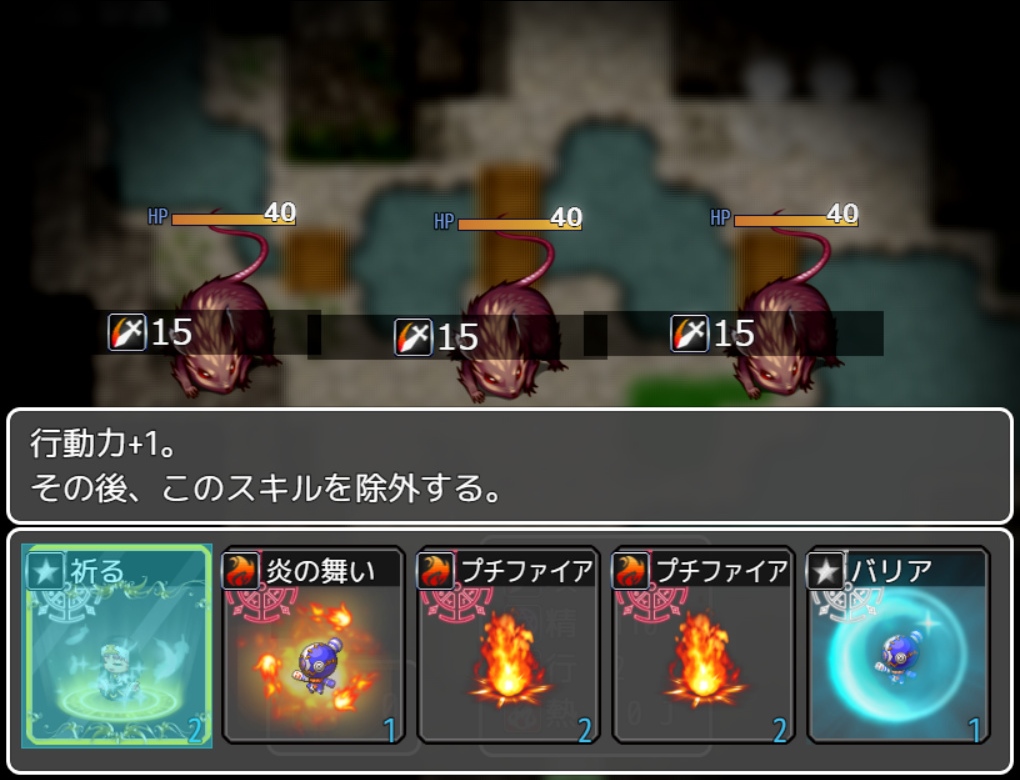

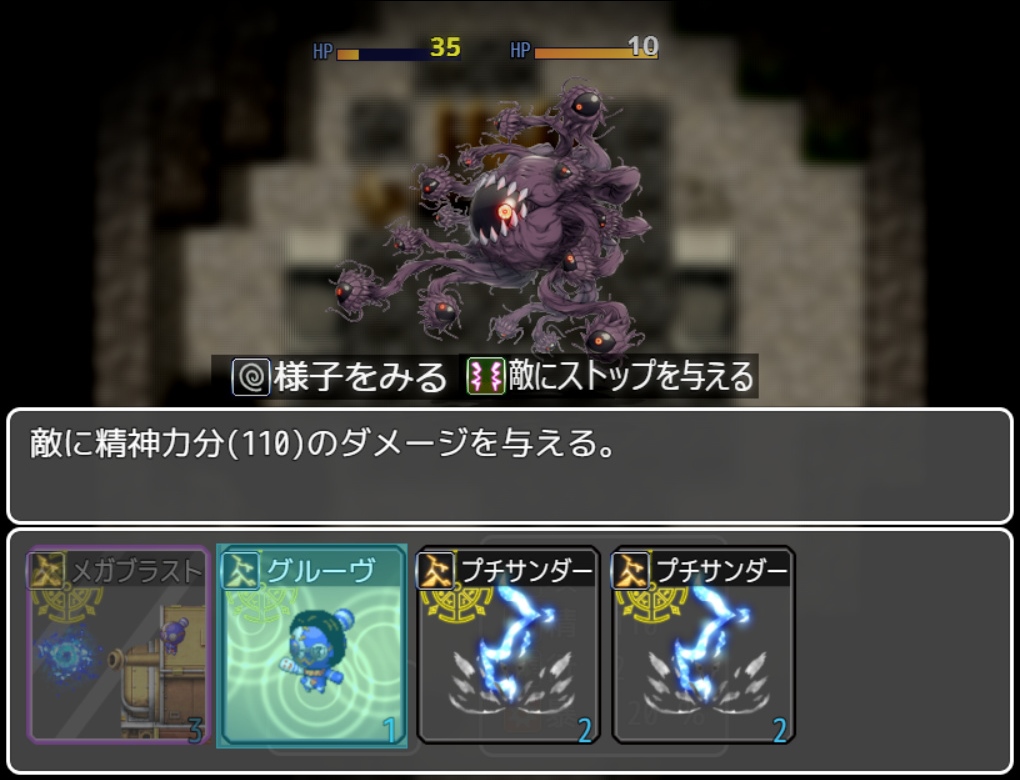

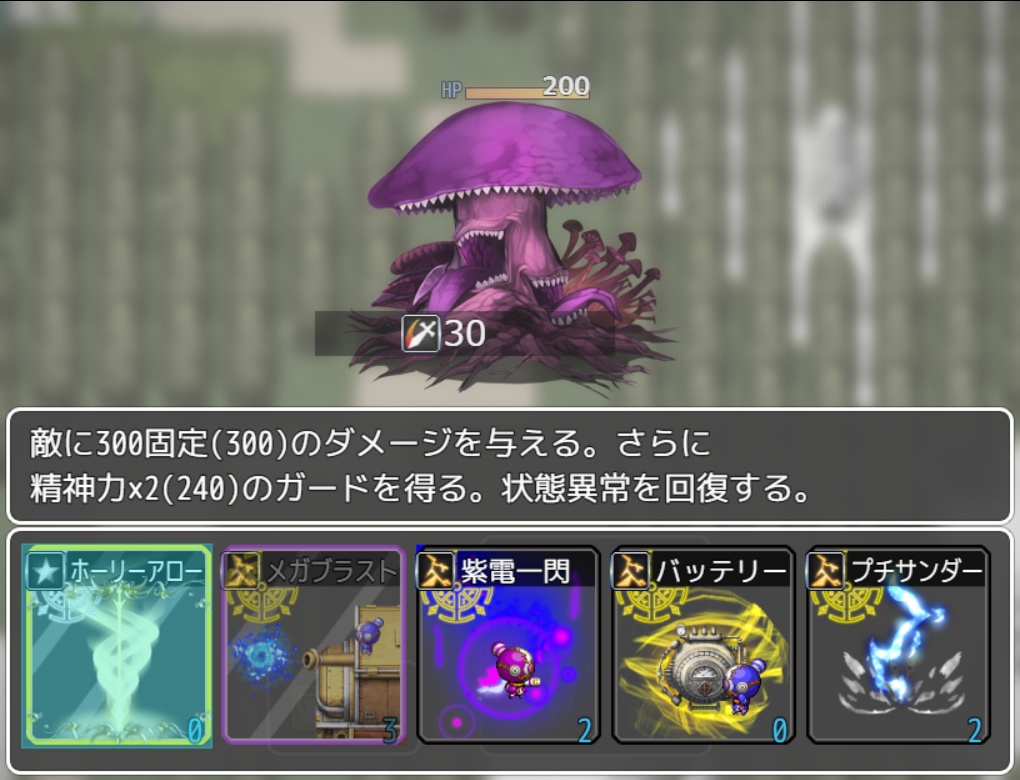

戦闘はターン制のコマンド選択型。それも「AP」なる数値を消費して「スキル」を選び、攻撃や防御などの行動を取っていくものになっている。「AP」はターンごとに「行動力」のステータスに基づいて与えられ、使わなかった分は次のターンにも維持されて持ち越される。また、APが残っていれば、スキルは連続して使える。

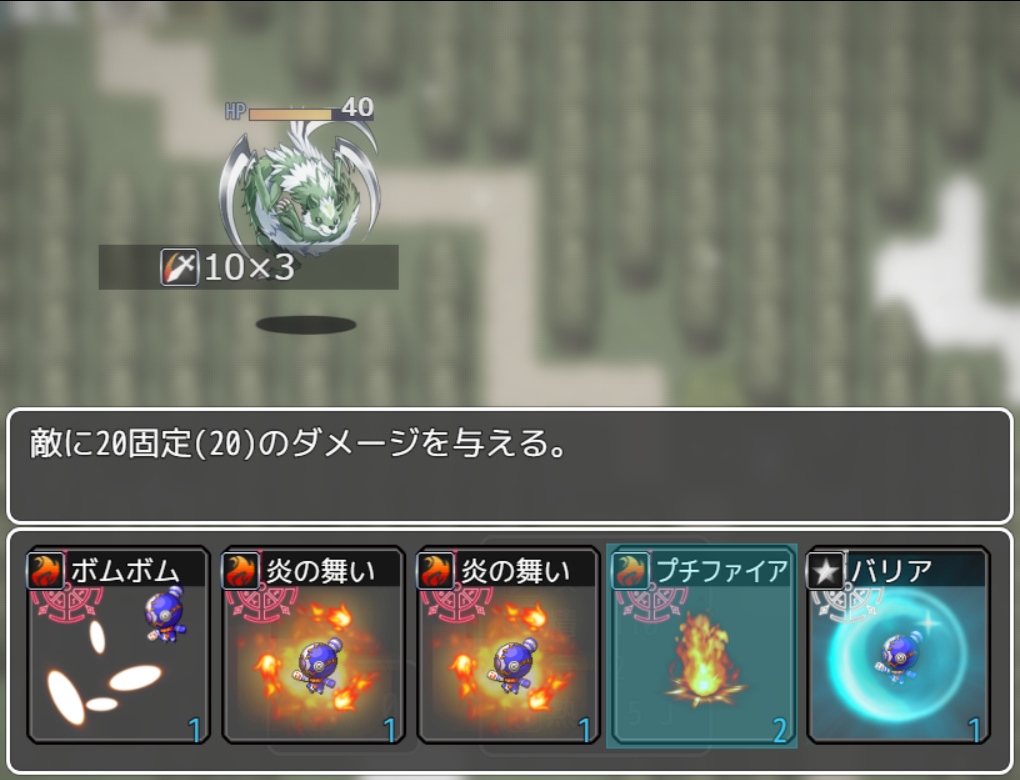

システム的にはデッキ構築型ローグライクとほぼ同じ。流れも「ターン終了」を選ぶと敵のターンになり、それが終わるとプレイヤーのターンになるものになっている。APを消費せずに使える「アイテム」も存在。ただ、その種類が豊富で、所持できる数も多く、打開の一手が取りやすくなっているのはちょっとした個性のひとつとなる。

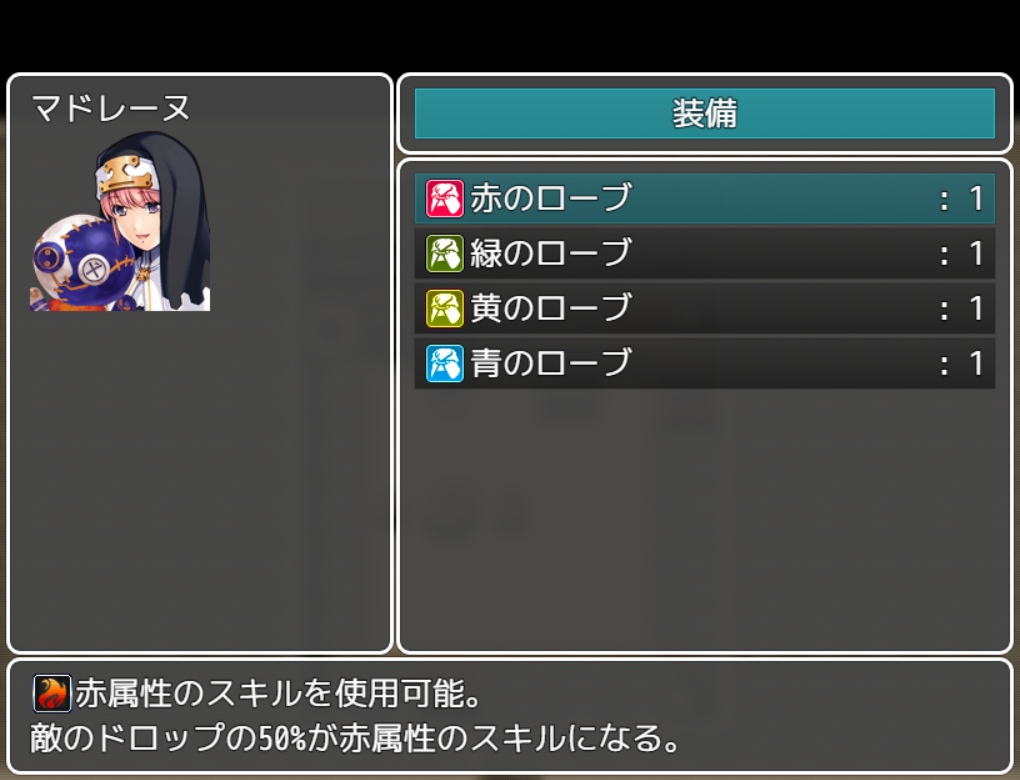

より大きな個性としては「ローブ」なる装備アイテムがある。

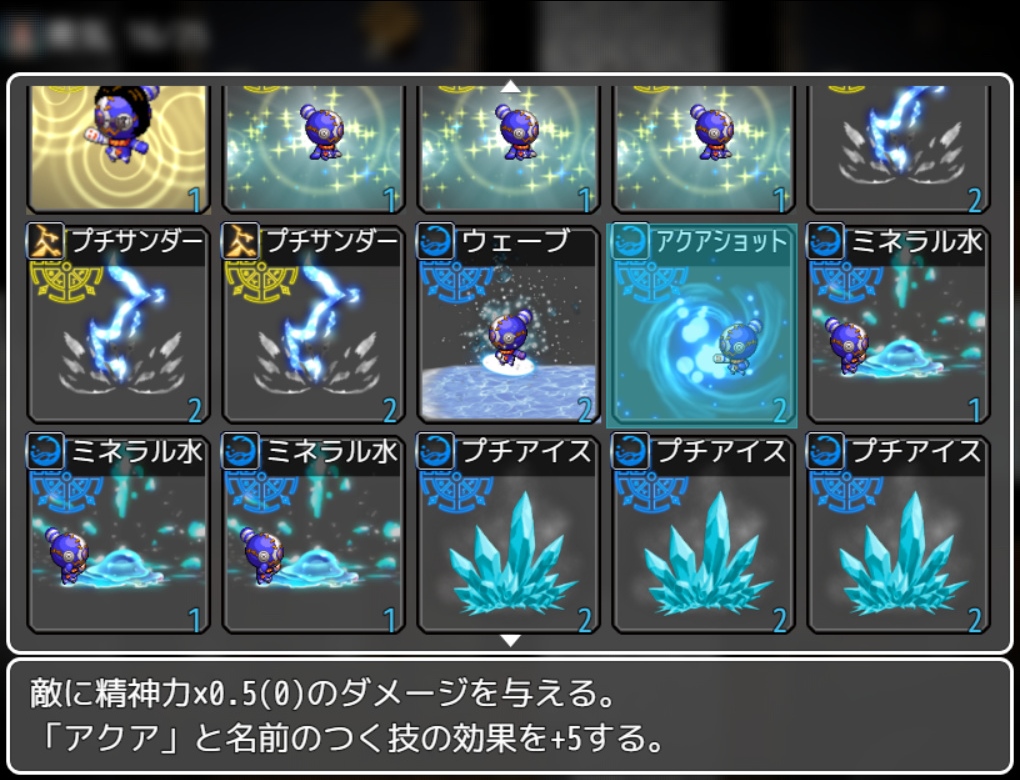

ローブは赤青黄緑の4色があり、このいずれかを装備することで、戦闘中に選べるスキルの属性が変わったり、戦闘終了後に獲得できるスキルが変化するのだ。

厳密には属性というよりは種類を意味している感じで、相性の概念はない。言うなれば、ローブの切り替えは異なるスキルセット……「デッキ」を装備することに等しい。

それゆえ、切り替えれば戦闘スタイルも変化。青なら「召喚獣」を使役する攻撃が、緑なら状態異常主体の戦法といった具合に独自の戦術が楽しめるのである。加えてローブは戦闘中以外なら自由に切り替え可能。ひとつの属性にフォーカスするもよし、集まるスキルがイマイチなら別のローブに切り替えて充実を図るもよしの自由な攻略が試せるのだ。

装備するローブごとに手に入るスキルが変化するのもあって、戦術バリエーションは多彩。切り替えの心がけによっては、集まるスキルのラインナップに応じて戦闘スタイルの選択幅も広がり、色んなことを試せるようにもなる。

このような多彩な戦闘スタイルを編み出すシステムのほか、RPG的な要素も適度に盛り込んだゲームに本作は完成されている。基本はデッキ構築型ローグライクだが、RPG的な探検からカスタマイズして最適解を見つける遊びも楽しめる作りをしているのだ。

あれこれ試すか、とことん尖らせるか。多彩な遊び方を許容してくれる自由度の高さと遊びやすさが光る

本作の魅力は、選択する遊びとその楽しさにこだわり尽くしていることにある。

最もそれを体現しているのは「ローブ」である。どの色を装備するかで集まるスキルが変わるのみならず、切り替えて別の戦術を可能にする幅を広げたり、時にはひとつに絞り込んで尖らせるみたいな戦略が自由に試せる。

このシステム自体は、デッキ構築型ローグライクで言う所の「クラス(キャラクター)」に当たる。だが、基本的にクラスというのは選んで決めてしまったら、後から選び直すことはできない。選んだクラスで、ゲームクリアまでやり通せるかが一種のお約束になっている。次に選べるのは、クリアした後かゲームオーバーになった後のどちらかだ。

そんな風に一度選んだら、二度と選べないクラスを自在に切り替えられるという点でも、このシステムの個性の強さが察せるだろう。制約を打ち払った結果、いつでも好きなクラスという名のローブに変えられる。それぞれの戦い方を試せて、自分なりの好みを突き詰められる。そして、あえて突き詰めず普通にひとつにこだわって尖らせることもできる。

文字通り、プレイヤーの思うがままに遊べる環境が構築されているのだ。それもあって、本作は1周するだけでは全容を把握しきれないほど突き詰め甲斐がある。

そして、戦闘スタイルが色ごとに違うからこそ、突き詰めるたびにさまざまな発見がある。特に面白いのは「召喚獣」を使役して戦う青。始めは仕組みに戸惑いやすいが、ゲーム進行と同時にスキルが揃ってくると、意外な使い勝手に気づかされる。スキルごとの説明を最小限にしているのも、意外な強みを知った時の驚きを引き立てており、さながら狙った不親切さみたいなまとまり方をしているのが面白い。

これに加えて、ゲームバランス全体の安心感が桁違いに高い。実は本作、乱数、ギャンブル性のあるイベントといったプレイヤー側を困惑させる類の要素が一切ない。攻撃は絶対に命中し、イベントで間違った選択をしても余計なダメージを受けることはない。ダメージが倍増するクリティカルヒットの概念にしても皆無だ。

さらには戦闘を通して受けたダメージも維持されず、毎回全快(全回復)する。戦闘を繰り返し過ぎて、後半にギリギリの戦いを強いられるみたいなことも起きないのだ。所持数に制限はあれど、回復アイテムや防御アイテムが充実しているのも抑止になっている。

このため、ローブごとの切り替えも気兼ねなく試せて、戦略の突き詰めも心置きなく取り組める。単純にデッキ構築型ローグライクとしても、前述の全快仕様によって、精神的にヒリヒリとさせる要素を抑え込んでいるので、苦手意識のある人でも遊びやすいハードルの低さを確立させている。

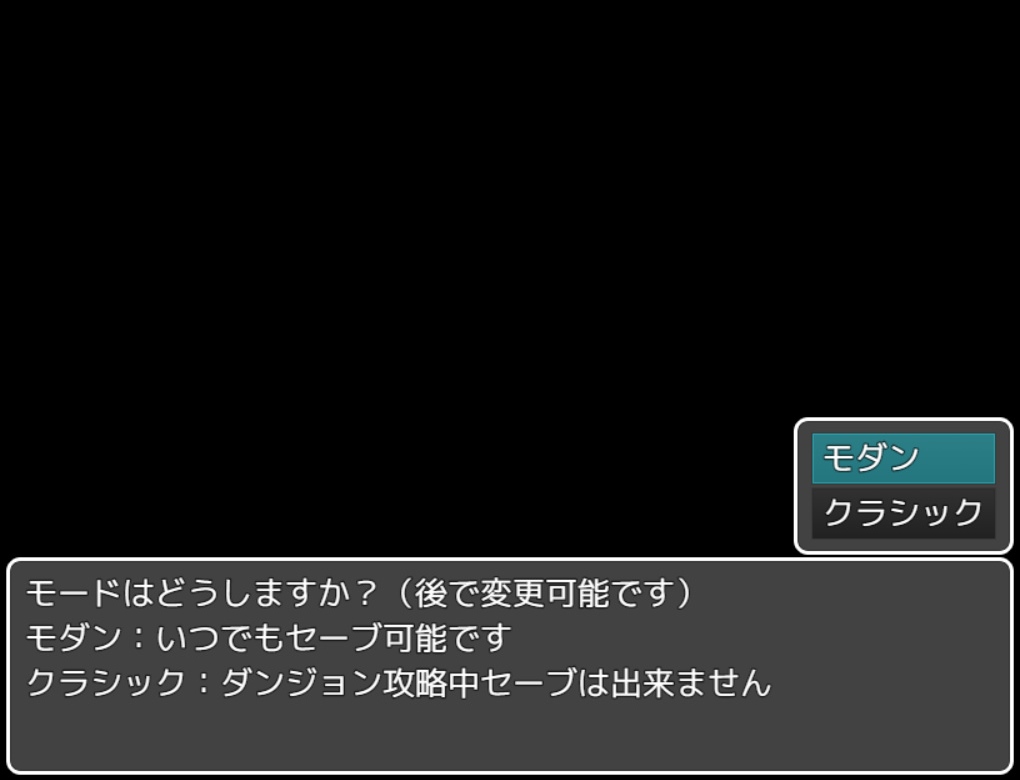

難易度選択機能と、プレイモード選択機能の存在もハードルの低さの象徴だ。特にプレイモードは途中セーブありの「モダン」となしの「クラシック」が選べるのもあって、ローグライク特有のルールに抵抗感のある人にも嬉しい。

そして、これもまた選択の遊びであり、楽しさでもある。根幹のシステムに限らず、サポート周りでも本作は選ぶ遊びと楽しさを突き詰めており、まさにプレイヤーの思うがままに遊べてしまうのだ。

それもあって、気軽に遊べるデッキ構築型ローグライクのゲームを探しているなら強くオススメできる。同時に入門編としても最適だ。

もしも、このジャンルは何が醍醐味なのか、気になっているならぜひ、本作を最初の1歩にしてみていただきたく思う。思うがままに遊べて、なおかつシステム的にも“美味しいところだけ”味わえる感じなので、きっと存分に堪能できるはずだ。

突き詰め甲斐バツグンの意欲作。ローブごとの戦術をあれこれ試し、意外な活用法を見つけ出そう

いかようにも遊べる作りが異彩を放つ本作だが、気になる点もいくつか。中でも難易度は安定性を重視しすぎたためか、上級者向けの「ハード」でもそれほど難しくない。

そもそも、戦闘後に全快する仕様が踏襲されているため、ヒリつくようなスリルに乏しいのだ。正直、「ハード」においては、全快する仕様無しでも良かったように思える(ついでにもし、スリルを味わいつつ楽しみたいなら、プレイモードを「クラシック」にして遊ぶことを推奨する)。

4色のローブそれぞれの初期スキルにも、捨て札となりやすいものが妙に多いのも気になる部分。特に赤のローブに関しては、攻撃用スキルの手数を増やした方がバランス的にも適切だったように筆者は感じた。

それからストーリーである。正直、登場人物の行動原理があまりにも直情的すぎて、人によっては白けかねない場面がいくつかある。

特にとある悪役に関しては「別の選択肢があったんじゃ?」と申したくなるツッコミどころがあり、もう少し背景を詰めて説得力を高める意義があったように思える。

ほかにストーリー絡みでは、ボス戦で敗北すると再び会話イベントを見る手間が生じるなど、スキップ機能が欲しくなる箇所があったのも惜しいところだ。

以上のような勿体なく感じてしまう部分もあるが、基本的に遊ぶに当たって大きな支障を与えるレベルではない。何より、これらの部分が些細に感じてしまうほど、選択によっていかようにも遊べてしまう自由度の高い作りが輝きを放っている。

難易度的にローグライク、デッキ構築型ローグライク特有の刺激と遊び応えを欲する人には好みが分かれやすい。逆にそれらの中で特に刺激が弱めで、システムそのままの味を楽しめるという特徴に何かロマンを感じたのであれば、ぜひお試しいただきたい意欲作だ。

4色のローブごとの戦略と戦術を自由に試して、自分にとってのベストを突き詰めよう。そして、喋る人形と共に町の人々の魂を救済して、街の闇も払うのだ。

[基本情報]

タイトル:『光灯る夜に』

作者:天叢雲劍

クリア時間:1~1時間半(1周)

対応プラットフォーム:Windows、macOS

価格(税込):無料

◇ダウンロードはこちら

・フリーゲーム夢現

https://freegame-mugen.jp/roleplaying/game_13295.html